| [논단]상표적 사용과 디자인적 사용의 사례 | ||||||||||||||||||||||||||||||

| 등록일 : 2021.01.22 │ 조회수 : 4,425 | ||||||||||||||||||||||||||||||

|

상표적 사용과 디자인적 사용의 사례

특허법인 유일하이스트

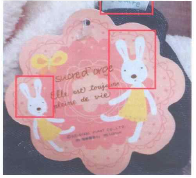

조소윤변리사 2021. 1. 22 상표는 자기의 상품이나 서비스를 타인의 상품이나 서비스와 구별하기 위하여 사용하는 표장으로서 자타상품 출처표시기능과 품질보증기능을 주요 기능으로 하고 있습니다. 또한, 상표법 제2조의 정의규정에 따라 상표는 문자, 또는 문자와 도형이 결합한 형태로 구성될 수도 있지만, 도형만으로도 상표가 될 수 있습니다. ▶그렇다면 도형상표는 어떻게 상표로서 기능을 할까요? 일반적으로 문자상표 또는 문자와 도형이 결합한 상표는 칭호가 가장 중요한 요소로서 작용합니다. 반면, 도형만으로 구성된 도형상표의 경우 별다르게 호칭할 수 있는 수단이 없고, 관념이 존재하지 않기 때문에 결국 시각적인 외관이 출처표시로서 기능한다고 할 수 있습니다. 또한, 도형상표는 그 외관이 지배적인 인상을 남기기 때문에 외관을 중심으로 상표의 유사판단을 합니다. ▶만약, 도형상표가 의류나 쥬얼리에 사용된다면 디자인의 요소일 뿐 상표라고 볼 수 있을까요? 타인의 등록 상표를 사용한다 할지라도 자타상품 출처표시기능이나 품질보증기능을 하지 않는다면 상표의 사용으로 볼 수 없어 상표권의 침해는 성립하지 않습니다. 따라서, 도형상표가 의류나 쥬얼리에 사용되었을 때 단순히 심미감을 주기 위하여 표시된 것이라고 한다면 이는 상표로서 사용된 것이 아닌 디자인적 요소로 사용된 것일 뿐이므로 침해라고 볼 수 없습니다. 하지만 상표적 사용과 디자인적 사용의 구분은 판례에 의해 그 기준과 고려대상이 명시되어 있지만 실제 판단을 하여 결론을 내리기에 그 경계가 매우 모호합니다. ▶대법원과 심사기준은 일반적으로 다음과 같은 입장입니다. 디자인과 상표는 배타적?선택적인 관계에 있는 것이 아니므로 디자인이 될 수 있는 형상이나 모양이라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라 할 수 있는 자타상품의 출처표시를 위하여 사용되는 것으로 볼 수 있는 경우에는 위 사용은 상표로서의 사용이라고 보아야 한다(대법원 2009. 5. 14 선고 2009후665 판결). 타인의 등록상표와 유사한 표장을 이용한 경우라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처표시를 위한 것이 아니라 순전히 디자인적으로만 사용되는 등으로 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다(대법원 2004. 10. 28. 선고 2003후2027 판결). 그리고 그것이 상표로서 사용되고 있는지는 상품과의 관계, 당해 표장의 사용태양(즉 상품 등에 표시된 위치, 크기 등), 등록상표의 주지저명성 그리고 사용자의 의도와 사용 경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 표시된 표장이 상품의 식별표지로서 사용되고 있는지에 의하여 판단하여야 한다(대법원 2012. 3. 29. 선고 2010다20044 판결 등). ▶도형상표가 디자인적으로 사용된 것인지 상표로서 사용된 것인지에 대하여 대법원에서 판단한 사례를 하기에서 소개하고자 합니다.

▶이처럼 상표법과 디자인보호법의 보호대상 및 등록 후 권리범위는 상이하나, 양자는 유기적으로 관련을 맺고 있습니다. 상기 사례를 살펴보면, 비교적 판례는 그 기준을 정하여 구체적으로 판단을 하여 결론을 지었지만, 사실상 상표를 디자인처럼 사용하였을 때 상표적 사용에 해당하는지 아닌지에 대한 정답은 명확하지 않습니다. 쉬운 예로, 버버리의 체크무늬는 누군가에게는 식별력 있는 상표로, 누군가에게는 단순히 아름다운 디자인으로 인식될 수 있기 때문입니다. 때로는 상표적 사용과 디자인적 사용이 중첩되기도 합니다. 아이폰에 부착된 사과로고가 애플사를 의미하는 상표가 될 수도 있고, 심미감을 주는 디자인이 될 수도 있는 것처럼 말입니다. 또한, 상기 루이비통의 사례처럼 등록된 도형상표가 저명하지 않다면 천더씨웅이 사용한 도형 상표를 디자인적 사용으로 취급하여 상표 침해로 인정하지 않았을 수도 있으며, 아가타의 사례처럼 강아지 형상 상표가 관련 업계에서 독보적으로 저명했다면 스와로브스키의 강아지 펜던트 사용이 상표적 사용으로 아가타사의 상표 침해가 성립되었을지도 모릅니다. 결국 상표권 침해의 성립여부는 모방된 상표가 시장에서 갖는 인지도에 따라 달라질 수도 있기 때문에 저명한 상표를 사용할 때는 조금 더 주의를 기울여야 할 것입니다. 더불어 개인적 소견으로는, 디자인적인 요소를 가지고 있는 표지에 대하여 이를 상표로서 인정하여 상표의 권리범위가 넓어지는 경우 디자인법의 권리범위와 중첩되는 상황에 대해 어떻게 취급해야 할지 꾸준히 논의되어야 할 것입니다. 또한, 디자인적 요소가 포함된 상표의 사용은 마케팅과 시장의 수요에 따라 새로운 흐름일 수 있으나, 지식재산권으로서의 상표권의 본질까지 변화되어서는 안 될 것입니다. |

||||||||||||||||||||||||||||||